Autora: Consuelo Jiménez de Cisneros.

Madrid es mi segunda patria chica, a la que acudo siempre que puedo. La ciudad en la que tuve la oportunidad de vivir pero no lo hice, y se ha convertido en una escala hacia nunca se sabe dónde. Mi rompeolas particular de todas las andanzas.

El recorrido literario que comparto ahora es solo una parte, la primera de otras que irán llegando sucesivamente. Anotaciones libérrimas y caóticas sobre seis escritores clásicos y un estudioso decimonónico. Los primeros con los que me topé en el callejero y la estatuaria de mis paseos madrileños de una hora durante aquellos tiempos, hoy increíblemente lejanos, de nuestro confinamiento pandémico de 2020. Ellos, que siempre me han acompañado, no podían faltar en este verano de 2021.

Salgo de mi casa, cruzo la calle Atocha y ya estoy en lo que llaman el «barrio de las letras». Ascendiendo por la calle Huertas, llego hasta la calle Cervantes. De Miguel de Cervantes se han dicho tantas cosas… Yo diría que tuvo esa bondad que solo da la verdadera sabiduría. Y que nos contó todo lo que era necesario contar sobre nosotros.

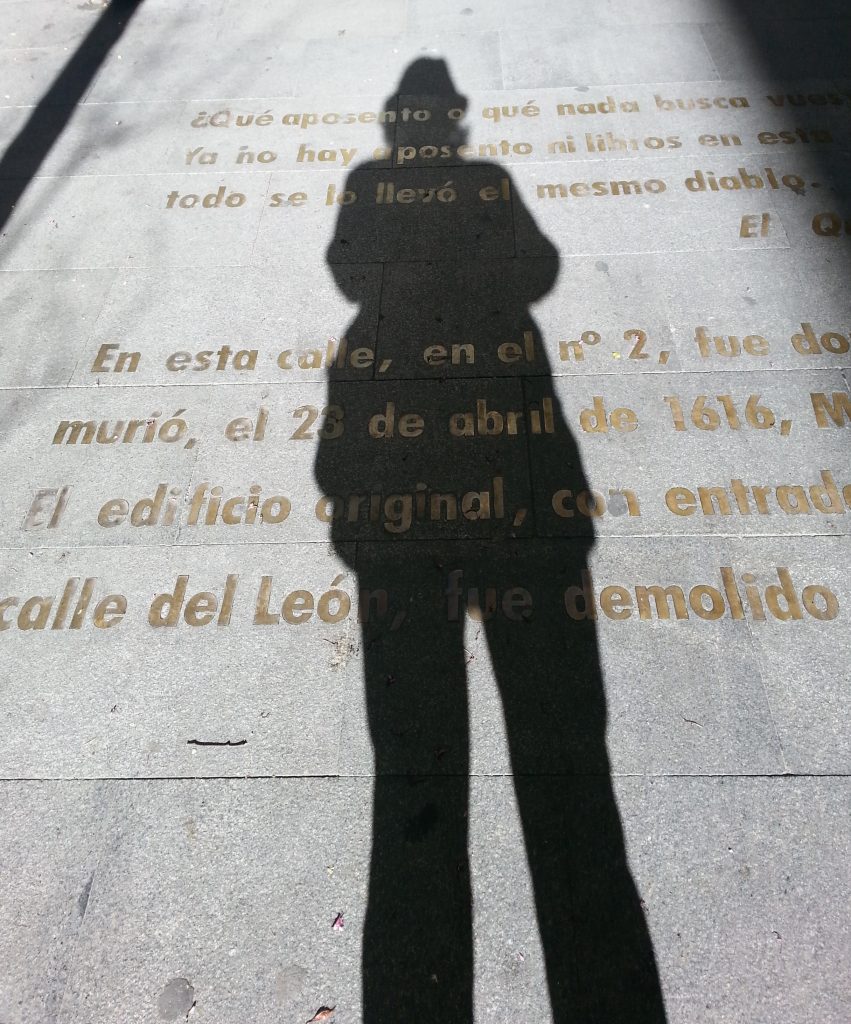

Poco se han preocupado de la casa ubicada en el lugar donde malvivió y murió, sita en esa misma calle, haciendo esquina con la calle del León. Una lápida en la fachada y unas letras en el suelo lo recuerdan. Si yo fuera millonaria compraría esa casa y pondría en ella una biblioteca cervantina como las que he visto en algún lugar de la Mancha.

Recorro la calle Cervantes, fotografío enigmáticos escaparates y cervantinas lápidas y enseguida me encuentro la casa de aquel a quien llamaban «monstruo de la naturaleza» y «fénix de los ingenios». Aquí sí se ha hecho museo debidamente preparado para las visitas, y aunque los muebles no sean los auténticos, al menos son de su época. Aquí nos cuentan de su familia y de su amigo el capitán Alonso de Contreras, y de cómo el poeta se solazaba en el recoleto espacio de su patio. Lo imagino mientras se retrataba a sí mismo, bien lejos de la gloria épica:

Pobre barquilla mía / entre peñascos rota, / sin velas desvelada / y entre las olas sola…

Hablamos de Félix Lope de Vega. Y también podemos evocar a su hija, sor Marcela, excelente poetisa (de casta le vendría), encerrada en la clausura de las Trinitarias Descalzas, en su misma vecindad. Que, al saber de la muerte de su padre, pidió asomarse a una ventana del convento para ver pasar el féretro, ya que no se había podido despedir de él de otro modo.

Sigo mi camino y en la inmediata calle del León, la Academia de la Historia ostenta una lápida rememorando a uno de los más grandes estudiosos de la historia y la literatura española, conservador, pero no sectario: don Marcelino Menéndez Pelayo.

Doy un salto en el tiempo y en el espacio y me veo muy joven, escuchando lecciones magistrales, alojada en la buhardilla de un palacio pegado al mar donde sonaban guitarras clásicas y versos de la Generación del 27. Eran los años setenta y yo asistía a un curso de poesía de la Universidad Menéndez Pelayo. De aquel primer encuentro con el Cantábrico santanderino conservo memoria de la biblioteca doméstica del sabio, un perfecto rectángulo en dos pisos del que todo bibliófilo querría disponer.

Entre la calle de Cervantes y la de Lope se inserta la de Francisco de Quevedo, breve y discreta. La casa donde residió el autor de «Los Sueños» no se conserva.

Cuando era adolescente, descubrí a Quevedo gracias al «caballero de las espuelas de oro» que retrató Casona. Luego leí sus versos y, años más tarde, utilicé uno de ellos en la edición de las memorias de infancia de mi abuelo Daniel: «las grandes almas que la muerte ausenta».

Quevedo es uno de mis clásicos favoritos. A la vez que me reconforta, me produce melancolía: yo también, sin ser espiritista, sino lectora, nunca estoy sola porque ando en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos.

Protagonista de ese siglo XVIII tan trascendental y tan poco valorado, el escritor que descubrió que el «sí» de la mujer podía significar «no» dejó la escritura huyendo de la envidia de sus contemporáneos mediocres. Solo estrenó cinco obras de teatro. Cuatro dedicadas a las mujeres y una a los malos autores.

Leandro Fernández de Moratín nos sigue encandilando con el misterio de su personalidad indescifrable.

Vuelvo a cruzar Atocha. Dejo para otra ocasión mi oración laica frente a la galdosiana iglesia de San Sebastián y callejeo por el lado contrario al barrio de las Letras. Estas calles madrileñas de repente desembocan en plazas como la de Tirso de Molina, plural y variopinta. Con su teatro, sus mercaderías y sus floristas.

El hombre que contaba historias de mujeres transmutadas en hombres para poder ser ellas mismas (todos saben, excepto los personajes de la comedia, que don Gil de las calzas verdes era mujer), ahora preside, con inmovilidad de sabio, un barrio alternativo. Doy una vuelta en torno a su escultura como una turista cualquiera, repasando los títulos de aquellos dramas que leí hace décadas y que, probablemente, pienso con amarga melancolía, ya no tendré tiempo de leer de nuevo.

Paseando sin rumbo, me alejo de mi «zona de confort», como se dice ahora en la nueva jerga, y me topo con Luis Vélez de Guevara: el inventor del «diablo cojuelo» que levantaba los tejados para saber qué había dentro. Así se cuenta en su «novela de la otra vida».

En aquellos tiempos todavía no se había diseñado la telebasura que exhibe intimidades a cambio de dinero y fama efímera.

Y aquí ponemos, por el momento, punto final al recorrido. Seguiremos paseando, en sucesivas entregas, el inmenso Madrid de las letras, que es mucho más que un barrio.

Fotos: Consuelo Jiménez de Cisneros. Madrid en mayo de 2020.