Autor: Miguel A. Moreta-Lara.

NOTA DE EL CANTARANO: Aunque el centenario de Carmen Laforet se celebró el año pasado, el interés por esta figura emblemática de la narrativa española del siglo XX se ha prolongado a lo largo de este año con nuevas y brillantes aportaciones, como el trabajo que hoy presentamos. Si para algo han de servir las efemérides, sea para redescubrir, actualizar y releer a los autores que lo merecen.

Para Marta Cerezales, Rocío Rojas-Marcos, Maribel Méndez, Javier Rioyo y Sergio Barce, en recuerdo de unas jornadas tangerinas.

Carmen Laforet tiene el encanto irreal de las hadas y la verdad real de una niña tímida.

Jane Bowles

Recepción de una escritora desconocida1

Comenta el profesor Julio Rodríguez Puértolas en su Literatura Fascista Española (tomo I, p. 373) que la novela de Carmen Laforet, distinguida con el premio Nadal en su primera edición, fue ferozmente criticada por Florentina del Mar [Carmen Conde] en el número 18 (1946) de la revista Cuadernos de Literatura Contemporánea, dirigida por Joaquín de Entrambasaguas y editada por el CSIC. En una nota titulada “Nada, novela atómica” Conde se refería a los jóvenes que “eligen lo pútrido, lo repugnante, lo hediondo, lo infrahumano, lo detestable, lo infinitamente inferior, en lugar de lo creativo, lo luminoso, hermosísimo” (Rodríguez Puértolas, I, 502). La recepción crítica de lo que dieron en llamar literatura tremendista -a la que pertenecería Nada– estuvo siempre envuelta en denominaciones tremendas, como la de “novelas del asco y de la amargura” (Federico Sopeña en Arriba). Para otros autores más comedidos, la obra de Laforet formaba parte de la literatura existencialista, cosas de extranjeros, ya se sabe.

Entre los escritores reconocidos hubo una doble y contraria recepción, extendida en el tiempo por décadas. Por un lado, desde el primer momento, a la joven Laforet -una absoluta desconocida-, le rindieron homenaje y admiración una pléyade de autores de la categoría de Juan Ramón Jiménez, Azorín, Ramón J. Sender, Francisco Ayala, Pío Baroja, Américo Castro o Miguel Delibes. Pero, por otro lado, la competencia, los celos y la maledicencia de otros escribidores, que bebían los vientos por la fama, harían mella en la autora, quien llegó a confesar que, si hubiera podido, se hubiera ido de España a escribir tranquilamente otras novelas que ya tenía pergeñadas. Puede afirmarse que Carmen Laforet pertenece al exilio interior (o insilio) y que la hicieron sentirse extranjera: la envió a ese autoexilio la misma insoportable saturación anímica de la sociedad nacional-católica que expulsaría a autores como Juan Goytisolo o Agustín Gómez Arcos. Entre esa tropa del malevaje literario estuvieron a la cabeza algunos escribidores muchomacho, como Camilo José Cela, González Ruano (desairado porque compitió por el mismo Nadal que Laforet) o, ya algo más tarde, Francisco Umbral, que deslizó en sus artículos sobre Laforet descaradas mentiras. En su prólogo a La mujer nueva la autora se referiría a “las muchas felicitaciones o insultos recibidos”.

La recepción académica y crítica, si no nefasta, cuando menos instauró tópicos que han pervivido largamente. De ahí procede esa idea de Laforet como autora de un solo libro (Nada), cuando el hecho es que escribió y publicó 7 novelas cortas, 25 cuentos, 5 novelas largas, reportajes y centenares de artículos en prensa (más de 400), por no hablar de la espléndida relación epistolar que mantuvo con amigos (conocemos sus epistolarios con Elena Fortún y con Ramón J. Sender y se anuncia la pronta publicación de otro con Emilio Sanz de Soto): después de Nada, hubo mucho y muy bueno. En cualquier caso, la recepción del público lector ha sostenido el éxito universal de la obra laforetiana. La rebeldía juvenil de Andrea, la protagonista de Nada, es quizá uno de los elementos que explica la perduración de su triunfo editorial después de casi ocho décadas y la constatación de que sea leída y admirada por jóvenes de lenguas, culturas y generaciones muy variadas, que han convertido esta Bildungsroman [novela de formación] en una novela glocal. En el diseño de los personajes femeninos de Laforet late siempre una crítica al machismo y a la misoginia, un anhelo de libertad, una sed de belleza, una protesta ante la suciedad, la miseria, el hambre y las ruinas de una sociedad decaída y abrumada por el fantasma de la guerra civil. Es muy revelador, cuando su tía Angustias -en la novela Nada– describe el barrio chino como un barrio de “perdidas, ladrones y el brillo del demonio”, que Andrea piense: “Y yo, en aquel momento, me imaginé el barrio chino iluminado por una chispa de belleza”.

Hay otros tres elementos -creo yo- que ayudaron a convertir Nada en una obra clásica y de permanente lectura. Dos son internos a la novela e impregnan toda la escritura laforetiana: su lenguaje poético humanista y su fragmentarismo, que sugieren más que describen y requieren de una lectora que rellene los huecos. El tercero es externo, de sociología o política literaria, y está relacionado con su profundo feminismo: en los últimos años la crítica literaria feminista ha conseguido impulsar la atención hacia la literatura escrita por mujeres y Carmen Laforet, en el contexto de la postguerra española, es reconocida como la primera en recorrer un camino -interrumpido por el franquismo- que las mujeres en España habían iniciado en el primer tercio del siglo XX.

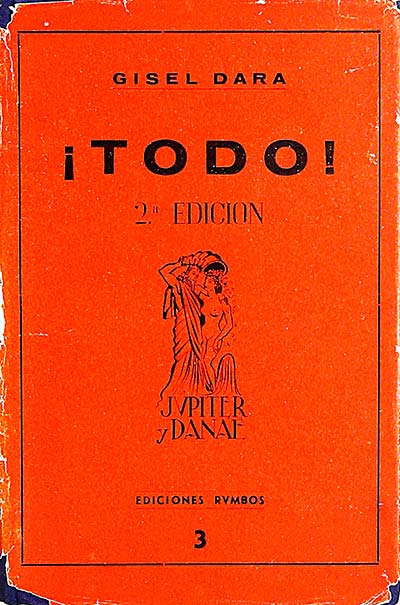

Un caso sintomático de la recepción desaforada y negativa de Nada fue el de ¡Todo! de Gisel Dara (Madrid, Escelicer, 1951), una “novela réplica” a Nada, a la que la crítica nacional-católica consideraba una obra nihilista. ¡Todo! es una narración del catolicismo fervoroso, como señala su final: “porque Dios solo le bastaba, porque Dios era para mí ¡todo!” (p. 184). Un estilo ramplón y cursi informa su prosa mostrenca: “[…] aquellos grupos de mujercitas que se envuelven airosas en el leve mantoncillo de crespón y entre risas que parecen gorjeos van a pedir a san Antonio la concreción de tantos sueños: el feliz hallazgo del hombre que quiera unir su vida a la de ellas y hacer florecer en su carne las rosas divinas del amor” (p. 67). Hacia el final de la novela hay incluso una apostilla racista, cuando el protagonista exclama exultante: “¡Sería sacerdote, si es que ello era posible!… Esperaba que sí, pues conocía la existencia de curas negros y japoneses, y me figuraba no ser rechazado” (p. 179).

Gisel Dara -seudónimo de una escritora madrileña- y su olvidada novelucha gozaron de cierto aplauso: aparecieron críticas elogiosas de ¡Todo! en tres diarios (Domingo, Diario de Valladolid y ABC) y, de hecho, alcanzó al menos una segunda edición (1955), en Ediciones Rvmbos, dentro de su Colección Júpiter y Dánae, dirigida por Isabel Calvo de Aguilar, a su vez autora del primer título de la colección, La danzarina inmóvil. Esa editorial, con un toque feminista, anunciaba –según “nuestra habitual costumbre de ir alternando un escritor con una escritora”- la próxima aparición de El guía del museo, “alarde del más puro y ameno castellano”, de Elena Soriano, y Un muerto sin importancia, “una novela apasionante y trágica enhebrada en un crimen real y misterioso”, de Esperanza Ruiz Crespo. Afirma también contar con originales de Celia Viñas, Ángeles Villarta, María Victoria de Armiñán, Concha Espina, Romilda Mayer, Ana Woyson, Isabel de Ambía, Carmen Conde, Josefina de la Cuétara, Marquesa de Montecastro, María Asunción Lizabe, Etheria Artay, Concha Loigorri, María Alfaro, Concha Suárez del Otero “y muchos más nombres ilustres”. Omito a los varones, entre los que sobresalen un puñado de literatos fascistas, estudiados por Julio Rodríguez Puértolas: Alberto Insúa, Julio Trenas, Francisco Casares, Rafael López de Haro, Tomás Borrás, Luis Antonio de Vega, Felipe Sassone, Federico Carlos Sainz de Robles, Ramón de Garciasol…

Algunas constantes laforetianas

Un fino catador y crítico de la literatura, José Moreno Villa (Málaga, 1887-México, 1955), en uno de sus últimos libros (Los autores como actores, México, 1951), diferencia entre dos tendencias literarias: inventores y exhumadores. La primera utiliza el lenguaje de su tiempo y lo enriquece sin pedantería; la segunda “escarba en las fosas literarias” y construye frases alambicadas. Pone como ejemplo de la primera a Galdós y a Baroja. Y luego apunta a una comparación entre dos novelistas que están empezando:

Ahora que parece retoñar en España la novelística, veo con gusto la manera de escribir de los noveles: Carmen Laforet y Camilo José Cela. Ella sigue la línea de la sencillez clásica, del lenguaje vivo y directo, sin exhumaciones palabreras. Con la verdad lexicográfica de una Santa Teresa. Él, no tanto.

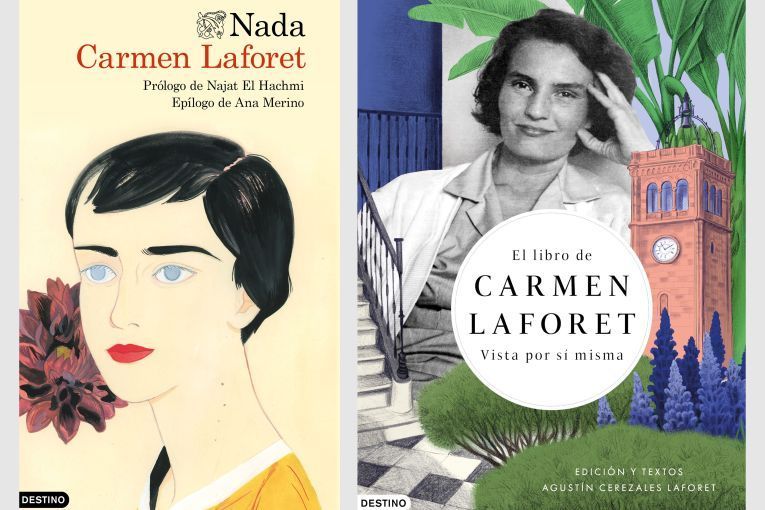

Aunque para Moreno Villa Nada era una “novela dura”, Laforet (y su literatura) fue una chispa de belleza en aquel mundo tan gris y que tan espinoso le fue. Afortunadamente hoy podemos celebrar el privilegio de contar con dos libros cabales sobre su figura (como persona y como valor literario). El primero de ellos fue el de Música blanca (2009), una obra rara y exquisita, una auténtica obra maestra. Si Cristina Cerezales Laforet, su autora, no hubiera novelado en ese libro la relación -obsesiva, dolorosa- con su madre (la escritora Carmen Laforet ya estaba sumida en un ruido -o silencio- blanco por entonces), y hubiera fraguado cualquier otro personaje desconocido, seguiría siendo una obra esencial. Pero es innegable que ha añadido al mito Carmen Laforet uno de los matices más hondos y perdurables. El otro título también es debido a un hijo de la escritora, Agustín Cerezales Laforet, que con El libro de Carmen Laforet vista por sí misma (2021) ha conseguido urdir un libro prismático a partir de una refinadísima selección de los textos de la escritora. No creo exagerar si afirmo que ahora mismo es el mejor y más respetuoso acercamiento a la obra toda de Carmen Laforet.

Amiga de sus amigos. Uno de los rasgos más descollantes del carácter de Carmen Laforet es que correspondió siempre a una numerosa amistad femenina, cuya nómina -no exhaustiva- es apabullante: Poupée [Aurelia Lisón, hija del doctor Lisón], Consuelo Burell, Carmen Castro de Zubiri [hija de Américo], Elisa Bernís [casada con Gonzalo Menéndez Pidal], Rosa Bernís [casada con Arturo Ruiz Castillo], Linka Babecka, Jane Bowles, María Teresa León, Matilde Ras, Elena Fortún, Lilí Álvarez, María Campo-Alange, María Dolores de la Fe, Francisca Perujo Álvarez, Josefina Carabias, María Zambrano, Antonella Bodini, Concha Ferrer, Paquita Mesa, Roberta Johnson, Carmen Conde, Loli Viudes, Rosa María Cajal Garrigós (seudónimo María Morgan), Concha Rebull… Pero también gozó de grandes amistades masculinas: Ytho Parra, Emilio Sanz de Soto, Enrique de Rivas (hijo del traductor y dramaturgo Cipriano de Rivas Cherif), Ramón J. Sender…

Una lectora excepcional. En sus cartas, artículos y reportajes Laforet deja entrever sus aficiones lectoras, entre los que están Rainer María Rilke, Lou Andreas Salomé, Fiódor Dostoievski, Elena Fortún, Leonid Andréiev, Teresa de Jesús, Antón Chéjov, Jean-Henri Fabre, Sergiusz Piasecki, William Faulkner, Virginia Woolf, Marcel Proust, Pablo Lezcano, Allen Ginsberg, Juan Ramón Jiménez, Ernest Hemingway, San Agustín, Rafael Alberti, Selma Lagerlöf, Natalia Ginzburg, D[avid] H[erbert] Lawrence, María Zambrano, Pablo Neruda, Henry Miller, Aldous Huxley, Milli Dandolo, Azorín, Graham Greene, Julio Camba, Lin Yutang, Henrik Ibsen, Xavier Zubiri, Friedrich Nietzsche… Y siempre conservó su gusto por tres autores españoles, caudalosos y realistas: Benito Pérez Galdós, Pío Baroja y Ramón J. Sender.

Naturalismo. En su escritura poetiza el paisaje y el ambiente, con una estilizada técnica fragmentaria. El gozo ante la naturaleza y su expresión literaria es de raigambre institucionista (Institución Libre de Enseñanza), que a Laforet le llegó a través de amigas y maestras como Consuelo Burell, pero también por su origen familiar (el excursionismo y la práctica del deporte por parte de su padre) y por elección personal y de carácter.

Ecologismo. En relación con lo anterior hay que apuntar el ecologismo avant la lettre, el animalismo y el flâneurismo, que informan toda su obra a veces de forma muy sutil, pero siempre evidente. Hay un artículo memorable, de enero de 1972, en el que Laforet relata un comportamiento faunesco en su inaugural experiencia con la nieve: luego descubre que actuó igual que un cachorro la primera vez que conoce la nieve.

Creación de protagonistas femeninas inolvidables. Laforet fue consciente y estaba orgullosa de poseer la capacidad artística que la llevó a perfilar criaturas acabadísimas como la Andrea de Nada, la Marta de La isla y los demonios, la Paulina de La mujer nueva o la Anita de La insolación, personajes que podrían echar a andar en otros textos diferentes de las novelas que habitaron.

Los personajes turbios. Román (Nada), Pablo (La isla y los demonios), el asesino (La mujer nueva) o el médico (La insolación) son algunos de esos oscuros secundarios que parecen habérseles escapado a Faulkner. En La mujer nueva Paulina alude a una frase del usamericano: “Sexo y muerte, la puerta principal, la puerta posterior del mundo […] Al fin ahí venía a parar, de ahí nacía toda la poesía turbia de la existencia”.

Ambiente brontëano. Drama erótico y desolación caracterizan muchas de sus páginas. En Nada hay luz de quinqué, como un gris expresionista de cine negro, una sensualidad de la memoria tipo Rebeca o Recuerda de Hitchcock. El ambiente de la casa de La isla y los demonios parece remitirnos a La casa de Bernarda Alba o al filme Gritos y susurros de Ingmar Bergman.

Las mujeres trágicas. La Vicenta de La isla y los demonios y las criadas de otras novelas recuerdan a las mujeres de las tragedias lorquianas. Vicenta se retrata en esta reflexión: “Ella aborrecía a su marido como no había aborrecido a nadie en el mundo, como no aborrecía ni a los ricos que tienen pozos y los guardan para ellos, para sus cabras y sus camellos, cuando la gente muere de sed…”.

Profundidad psicológica. Hasta el aparentemente más esquemático de sus personajes posee esa credibilidad, esa hondura psicológica con que Laforet los dota con poquísimos trazos. En este sentido invito a la lectura de uno de los más conocidos cuentos o estampas (“Al colegio”), apenas tres páginas dignas de recordación. Se puede leer en red, por ejemplo, aquí: http://webhome.auburn.edu/~barryms/fulbright/units/education/_estampa_.pdf

Libertad, felicidad. Uno de los temas clave de su literatura, quizá también de su vida toda, es la búsqueda de la libertad y la felicidad. Para Laforet la sensación de felicidad es absolutamente material: se palpa, se huele, se oye, se ve. “El aire cálido y el mar lleno de luz plateada la llamaban. Se desnudó rápidamente en aquella profunda soledad de la arena con luna, y se metió en el agua”: eso es la felicidad para Marta (La isla y los demonios).

Vista en conjunto su obra (novelas, cuentos, artículos, reportajes y epistolarios), se puede claramente percibir unos hilos que fraguan conexiones y la articulan como un solo tejido. El impagable libro armado por su hijo Agustín argumenta sobradamente esta idea. Quizá sea este libro la mejor iniciativa del centenario Laforet. Releyéndola, nos hemos dado cuenta no solo de lo que nos gustaba lo publicado por Carmen Laforet, sino de todo lo que aún queda por leer de ella: los epistolarios pendientes, los muchos artículos y borradores que de seguro irán viendo la luz. Y, desde luego, he notado una ausencia flagrante, un silencio clamoroso: la de Manuel Cerezales González (1909-2005), un periodista, crítico, editor y lector, marido de Carmen Laforet.

Pequeño tratado de perfumería laforetiana

Los matices, los recovecos, los detalles de la escritura laforetiana guardan tesoros y sorpresas renovadas. Recuerdo haberle leído en alguna parte al hispanista Jean Cassou su definición del libro Visión de Anáhuac de Alfonso Reyes como “minucioso, sutil, oloroso”: tres adjetivos que le convienen a la literatura de Carmen Laforet.

En Nada, su novela de 1945, en una escena de fiebre, el sueño y la realidad se combinan en una expresión donde el olfato es parte decisiva -quizá detonante- de esa ensoñación: “Una vez recuerdo que vino a verme Antonia con su peculiar olor a ropa negra y su cara se mezcló a mis sueños afilando un largo cuchillo” (p. 59). En la página siguiente, Román “se sentó al piano y tocó algo alegre, contra su costumbre. Tocó algo parecido al resurgir de la vida en primavera, con notas roncas y agudas como un aroma que se extiende y embriaga” (p. 60). Esos apuntes sensitivos y otros parecidos sugieren que el campo olfativo constituye uno de los estilemas más delicados y característicos de la escritura laforetiana. Les daré más ejemplos.

La diferenciación social a través del olor también lo emplea a menudo la narradora: “Tuve uno de esos momentos de desaliento y vergüenza tan frecuentes en la juventud, al sentirme yo misma mal vestida, trascendiendo a lejía y áspero jabón de cocina junto al bien cortado traje de Ena y al suave perfume de su cabello” (p. 66). Como en los ejemplos anteriores referidos a Antonia, Andrea o Ena, la escritora caracteriza con lo odorífero -física, social y psicológicamente- a muchos otros personajes, ámbitos y situaciones: “[…] todo el cuarto [de Angustias] estaba impregnado de olor a naftalina e incienso que su dueña despedía” (p. 82); [En el estudio de Guíxols] “el aire cerrado tenía aún un olor tenue a barniz” (p. 242); “Al entrar en mi cuarto, encontré un olor caliente de ventana cerrada, y de lágrimas” (p. 242); [En la casa de Aribau] “un espeso y maloliente calor lo envolvió todo, y yo empecé a perder el sentido del tiempo” (pp. 246-247); “Y me dolió el pecho de hambre y de deseos inconfesables, al respirar. Era como si estuviese oliendo un aroma de muerte y me parecía bueno por primera vez, después de haberme causado terror…” (p. 254). La alcoba de Andrea también participa de la decadente gama aromática: “[…] me sorprendió el olor a aire enmohecido y a polvo” (p. 94). Necesita escapar del aire viciado: “[…] yo me marché a la calle a respirar su aire frío, cargado de olor de las tiendas” (p. 119).

Al principio del capítulo XII Ena expresa su deseo “de ver pinos (no estos plátanos de la ciudad que huelen a tristes y a podridos desde una legua)” (p. 125). Más adelante, al salir de Barcelona, Andrea tendrá la misma emoción sensitiva: “Enseguida nos envolvieron los pinos con su cálido olor” (p. 170). Igual ocurre más adelante: “Ena se detuvo en medio de la calle para mirarme. Los faroles acababan de encenderse y rebrillaban en el suelo negro. Los árboles lavados daban su olor a verde” (p. 239). En el capítulo XII, la sensación de felicidad es táctil, olorosa y sonora: “Ena nadaba con el deleite de quien abraza a un ser amado. Yo gozaba una dicha concedida a pocos seres humanos: la de sentirme arrastrada en ese halo casi palpable que irradia una pareja de enamorados jóvenes y que hace que el mundo vibre más, huela y resuene con más palpitaciones y sea más infinito y profundo” (p. 129).

En la espectacular, angustiosa y cinematográfica persecución en la que Andrea sigue a Juan por un muy preciso trazado urbano del centro histórico de Barcelona (capítulo XV), el recorrido se siembra de señales olfativas: “De un almacén cerrado vino olor a paja y a fruta. Sobre una tapia aparecía la luna. Toda mi sangre corría conmigo […]” (p. 157); “Olía indefinidamente a fruta podrida, a restos de carne y pescado” (p. 158); “[…] me rozaba el ruido y el olor a vino” (p. 159); “[…] callejuelas oscuras y fétidas que abren allí sus bocas” (p. 159).

Recuérdese también el comienzo del capítulo XVIII, donde lo olfativo se trasciende a una entidad sensitiva, emocional y poética superior: “Me viene ahora el recuerdo de las noches en la calle de Aribau, aquellas noches que corrían como un río negro, bajo los puentes de los días y en las que los olores estancados despedían un vaho de fantasmas” (p. 191); “Dulces y espesas noches mediterráneas sobre Barcelona, con su decorado zumo de luna, con su húmedo olor de nereidas que peinasen cabellos de agua sobre las blancas espaldas, sobre la escamosa cola de oro. En alguna de esas noches calurosas, el hambre, la tristeza y la fuerza de mi juventud me llevaron a un delirio de sentimiento, a una necesidad física de ternura, ávida y polvorienta como la tierra quemada presintiendo la tempestad” (p.191).

Lo mismo ocurrirá con las sensaciones marinas: “Y aquel día yo había sentido como un presentimiento de otros horizontes. Algo de la ansiedad terrible que a veces me coge en la estación al oír el silbido del tren que arranca o cuando paseo por el puerto y me viene en una bocanada el olor a barcos” (p. 192-193); “[…] el olor a brea, a cuerdas, penetraba hondamente en mí” (p. 226). Una descripción del puerto se remata con una finísima sensación olfativa: “En las dársenas salían a la superficie los esqueletos oxidados de los buques hundidos en la guerra. A la derecha yo adivinaba los cipreses del Cementerio del Sudoeste y casi el olor de melancolía frente al horizonte abierto del mar” (p. 133).

Asombrosamente irónica es la mención “Del olor a señora con demasiadas joyas […]” (p. 196).

Los olores de la calle definen la íntima relación de los personajes con la urbe y la memoria: un jardín es “tan ciudadano que las flores olían a cera y cemento” (p. 195); “Mil olores, tristezas, historias, subían desde el empedrado, se asomaban a los balcones o a los portales de la calle de Aribau” (p. 202). La madre de Ena rememora: “Había pasado un año entero sin oír el nombre de Román y entonces cada árbol, cada gota de luz -de esa barroca, inconfundible luz de Barcelona- me traía su olor, hasta dilatarme las narices presintiéndolo…” (p. 210); “Aquel cielo tormentoso me entraba en los pulmones y me cegaba de tristeza. Desfilaban rápidamente, entre la neblina congojosa que me envolvía, los olores de la calle de Aribau. Olor de perfumería, de farmacia, de tiendas de comestibles. Olor de calle sobre la que una polvareda gravita en el vientre de un cielo sofocantemente oscuro” (p. 230); “Del asfalto vino un olor a polvo mojado” (p. 232).

Como se podrá comprobar por las citas señaladas, las alusiones olfativas suelen ir acompañadas de otras relativas a sensaciones cromáticas, táctiles o sonoras, incluso gustativas. La joven Carmen Laforet había puesto como lema para abrir su primera novela un fragmento del romance “Nada” de Juan Ramón Jiménez, con el que pareciera querer anunciar ya el juego de la realidad y lo sensitivo en su escritura:

A veces un gusto amargo,

Un olor malo, una rara

Luz, un tono desacorde,

Un contacto que desgana,

Como realidades fijas

Nuestros sentidos alcanzan

Y nos parece que son

La verdad no sospechada…

Quizá el personaje más conspicuo de La isla y los demonios (1952) sea el medio natural. El paisaje aparece humanizado: su descripción y metaforización es de raigambre netamente surrealista y del 27. “Luego, la tarde se puso amarilla y extraña y llena de ardor”. “El jardín se volvió misterioso, con un pedazo de luna verde y el rebullir de unas alas negras”.

Esta poética humanización de la naturaleza es, como ya dije, una seña de identidad de Carmen Laforet. Desde la primera novela de Nada no es raro encontrar frases como esta que cierra el capítulo XIX: “Ya de madrugada, un cortejo de nubarrones oscuros como larguísimos dedos empezaron a flotar en el cielo. Al fin, ahogaron la luna” (p. 216). Pero en La isla y los demonios este procedimiento inunda toda la novela, como el final del cap. V: “Allí, en la oscuridad, no escuchaba ni sentía más que un hondo y lejano rumor de sangre”. “Una luna agria salía por detrás de las montañas, siguiendo el último suspiro del crepúsculo y se encendía un barco lejos […] Aquel colorido marino parecía invadir enteramente la habitación pequeña, anodina, y llenarla de una turbadora atmósfera emocional” (p. 441). [Marta] “sintió lo que deben sentir los árboles en primavera, solo una fuerza divina, una dicha sin pensamiento de florecer” (p. 458). Uno de los personajes que fascina a Marta es Pablo, que expresa una teoría freudiana del arte: “El arte salva del infierno de esta vida. Todos los demonios que están dentro de uno se vuelven ángeles por el arte” (p. 455).

Los estilemas olfativos en esta segunda novela continúan, aunque ahora han sufrido una importante evolución, ya que muchos de ellos anotan sensaciones de libertad, naturaleza viva y paraíso. Es curioso, porque, a pesar de esto, la opresión del recuerdo de la guerra civil es aún más viva y explícita en La isla y los demonios que en Nada: así ocurre en escenas como la del borracho que insulta a Pablo (“[…] y le lanzó a la cara unas palabras como jugo de ortigas, brutales, sucias, inesperadas. -¡Cabrón! ¡Cornudo! ¡Emboscado!”, p. 471).

La casa de la zahorina Mariquita que visita Vicenta es descrita desde esta visión aromática: “Olía casi sofocantemente a limpio sahumerio. Un olor de casa pobre pero cuidada amorosamente. Olor bueno para los sentidos de Vicenta, como era bueno el café y el cigarro encendido y chupado avaramente” (p. 438). La protagonista siempre percibe una ciudad fuertemente olorosa: “Marta se sentía envuelta en tufaradas de olor a fruta, a pescado, a café. Eran espesos olores que la mañana exacerbaba y que repentinamente barría una ráfaga salina venida del mar” (p. 461). En el vagabundeo de Marta por el centro de Las Palmas (comparable al de Andrea persiguiendo a Juan en Nada) en el capítulo VIII de La isla y los demonios la escritora atrapa, a través de los sonidos y de los olores, toda la vida y el ambiente de esas calles: “Olía a vino, a fritos, a mugre, a moscas, a vida. […] le producía todo aquello una sensación de encanto casi perverso” (pp. 460-463). El capítulo acaba con la noticia: “¡Ha caído Barcelona en poder de los nacionales!”.

Se podrían aducir numerosísimos ejemplos relativos a los aromas bonancibles y naturales: “Olía a paja, a brea, a polvo y a yodo marino”; “Él dilató la nariz al olor de la tierra, que después de varios días de navegación dejaba sentir su perfume”; “[…] pareció hacerse más intenso el perfume de los macizos de rosas”; “Sus olores [heliotropos, madreselvas, buganvillas] se mezclaban ardorosamente”; “[…] olor de las viñas y las higueras”; “Traía la gabardina un olor a eucaliptos”; “Olía a café, a tila, al gofio que aparecía en recipientes de cristal, y también a mañana primaveral, a flores”. Aunque también aparecen los “otros” olores, los malsanos: “[una casa] daba olor a dinero”; “[…] respirando el olor de sus afeites mañaneros”.

Al margen, no está de más hacer notar que La isla y los demonios, una de las obras laforetianas más admirables, quizá sea, por otra parte, la gran novela canaria. Y esto es evidente en el paisajismo, la geografía humana, la historia reciente e, incluso, en los canarismos léxicos que aparecen: tratamientos (ustedeo, mi niño, mi hijo, cristiano), tollo, rebotallo, pisco, pizquito, guagua, tunera, talla, tabaiba, estar alumbrado, tarajal, peninsular, machango, cardón, locero, taifa, enralo, cambullón, asocar, enroñarse, etc.

La mujer nueva (1955) es una novela compleja, en la que hay adulterio, conversión, feminismo (“A veces decía nena como un martillo que estuviese cayendo sobre cada letra. Como una orden terminante. Siempre llamaba así a su mujer”, p. 24), asesinato sangriento, acoso sexual, crítica feroz del matrimonio (“Ya se sabe, Luisa, que la obligación de todo buen marido es reventar a su mujer. Si no, ¿en qué consistiría eso de la cruz matrimonial, que usted dice tanto?”, p. 258), problema del aborto (p. 256), guerra civil (pp. 79-99), entre otros muchos elementos. Leída ahora causa asombro por cómo fue admitida (y premiada) por el sistema cultural imperante entonces. No menos asombro causa verla encasillada como novela de tesis conservadora por los críticos de izquierdas (es un decir).

No escasean puntos de vistas muy heterodoxos sobre la religión: “A tu mujer le da ahora por hacerse monja carmelita y a ti se te pone tripa de canónigo… ¡Qué asco, caramba!” (p. 283). “Paulina empezó a relacionar el sentido religioso de la vida como una especie de amor a colores obscuros, a olor sucio, a carnes enfermas y blancas cubiertas de ropas espesas privadas del beneficio del sol” (p. 61). La carnavalesca celebración navideña le sugiere un cuadro de Solana:

A la gente que salía de las iglesias se mezclaba la mascarada. Grupos de personas medio borrachas, con panderos, zambombas y hasta caretas, daban gritos. Era una alegría ululante, lúgubre y gamberra, como en un cuadro de Solana.

Huele a crítica regeneracionista, institucionista. Esta y otras páginas recuerdan algunas, posteriores, de Tiempo de silencio (1962) de Luis Martín Santos, otra de las grandes novelas de la segunda mitad del siglo XX español.

También en La mujer nueva la protagonista vuelve a mostrar ese cerebro sinestésico -que de hecho debía poseer Carmen Laforet- y el desarrollo narrativo se trufa de correspondencias sensoriales muy llamativas. El olfato ayuda a la rememoración, como ocurre en el paseo de Paulina por el Retiro: “La sensación fue tan viva, que olvidó el parque que la rodeaba, y casi volvió a sentir el olor a zotal, y otro olor caliente de la sangre de su propio cuerpo, y el hedor especial de la manta que la cubría, una manta que había albergado muchos sudores de otras presas” (p. 303). [A Eulogio] “La lluvia y aquel olor de su tierra le traían recuerdos de muchos deseos sentidos a lo largo de sus treinta y seis años de vida” (p. 26).

Animo al leyente a percatarse de la magistral sensualidad de la que se vale Laforet para la captación de la realidad en este fragmento de La mujer nueva (p. 274), una descripción muy cinética donde el entrecruzamiento de todos los sentidos contribuye al dinamismo de la escena:

Antonio la vio empujar la puerta de un café […] y se resignó a seguir a Paulina hasta el interior de un local sucio, lleno de gente; hombres mal afeitados que jugaban a los dados, familias de clase media, novios. Olía a abrigos mojados y el ambiente estaba tan lleno de humo que ellos lo cortaban al atravesarlo. Las conversaciones, el ruido de la máquina exprés -que sacaba un líquido obscuro y espeso hirviente, el tintineo de las cucharillas y un programa de radio, convertían aquello en algo terriblemente ruidoso. Una fila de aperitivos viejos expuesta en el mostrador quitaba el apetito.

-Huele a todo, menos a café, ¿verdad?

Paulina lo decía de buen humor […].

Antes de pasar a otro libro, anotaré algunos ejemplos, sin mayor comentario, de la ductilidad de este mecanismo laforetiano empleado en La mujer nueva: “Olía a cuero nuevo, a oscura intimidad” (p. 101); “Olor a cerrado, a naftalina, a soledad” (p. 178); “[…] las cartas olían vagamente a pescado” (p. 181); [Una muchacha] “Olía delicadamente y relinchaba” (p. 205); “Un vago olor a polvos de talco” (p. 212); “Un olor a puchero, indefinible, antiquísimo. Un olor a cocido madrileño que se había ido pasando por espacio de cerca de dos siglos” (p. 233); “Olía a jaboncillo perfumado” (p. 233); “[…] aquel ligero olor de letrina que venía del patio, mezclado con el muy distinto y sabroso de la cocina, donde siempre había algo bueno […]” (p. 234); “[…] ropas que olían lejanamente a su propio sudor. Todo el cuarto estaba impregnado de su sudor, de su tabaco. Olía siempre indefiniblemente a él…” (pp. 234-235); “Olía a incienso y más pesadamente a humanidad” (p. 270); “Un aroma de castañas asadas llenaba el aire de vaharadas tibias” (p. 272); “Olían a medicamentos” (p. 294); “El barro olía, con un olor bueno, eterno” (p. 300); “Olor a grasa y carbón y hasta a cuero de maletas” (p. 318); “El calor levantaba un olor a cuero viejo, a pintura, a hule reseco en el interior del vehículo” (p. 320); “El ambiente de la estación, con su aire grisáceo y con su olor a carbonilla y los polvorientos rayos del sol […] (p. 320); “[…] olía a buena madera, al perfume de Concha y a la barra de labios con la que se retocaba” (p. 326); “A Miguel [el hijo de Paulina] el olor a sudor, a tabaco de hombre, a polvos baratos de mujer, a comida, que parecía impregnar el piso de los vecinos, le daba la sensación de que era el olor del misterio, de la felicidad, y hasta del calor hogareño” (p. 295).

Señala Benjamín Prado que el primer topo de la novelística española hace su aparición en La insolación (1963). Como casi toda la escritura de Laforet, esta novela esconde muchas sorpresas. Vuelve a estar aquí el fantasma de la guerra civil española, incluso a través de ese personaje de Anita, una adolescente tierna, sensible, original, vitalista y genial (a quien los honrados filisteos de turno tachan de puta y de loca), que, en un momento dado, exclama: “Aquí no hacen más que matarse los unos a los otros y después se visten de luto”. Otro elemento notable en la narración es el tema de la libertad del artista, tan presente en toda la escritura de Laforet: un Martín que quiere ser pintor plantea ese debate a partir de una cita de la Epístola a los Pisones de Horacio, aunque no resulta escuchado por sus compinches (p. 323).

Pero La insolación es, sobre todo, la novela del bello verano, del juvenil erotismo que recuerda el filme “Un verano con Mónica” (1953) de Ingmar Bergman, o evoca la atmósfera de enamoramiento que relató Giorgio Bassani en El jardín de los Finzi-Contini (1962), publicada en español al año siguiente, el mismo de La insolación.

La expresión odorífera en esta obra de Laforet, en general, presenta una gama de absoluta felicidad. No cabría esperar otra cosa en una novela de la juventud y de la gloriosa libertad imaginativa, del aire libre y el sol. En el final del primer capítulo ya florece esa correspondencia: “Martín, entumecido, cojeando, notó al entrar en el jardín como un golpe de felicidad. Olía a romero, a geranios, también a gallinero, pero a ráfagas, a jazmín” (pp. 22-23). También está en el final del capítulo III, tras la rotura del frasco de perfume de Adela y su enfado, con esa fragancia impregnando toda la casa, cuando se hace el silencio “y poco a poco volvieron los ruidos de la noche a sus oídos, los grillos, los ladridos espaciados y también el olor, aquel olor del jazminero invisible que llegaba a ráfagas” (p.54).

Viene asociado el olor muchas veces -como decía- a una sensación de bienestar: “Fue un momento en que todos iban quedando callados […] y entraba el olor de los pinos y del jazmín que brotaba allí mismo, pegado a los muros de la casa y los inundaba con su fragancia” (p. 79). “Respiraba el olor de los pinos envuelto en el canto rasposo de las chicharras. Y se sentía muy bien” (p. 125). La belleza de una noche de luna se remata con esta observación: “El olor del jazmín era tan fuerte que parecía proteger los muros del edificio” (p. 217). “Estaba atardeciendo y el pimentero daba su fuerte y maravilloso olor” (p. 255). “Se acabó el verano, aunque el jazmín olía con su olor a estío” (p. 261). “[…] se veían las ramas del jazminero que empezaba a dar su olor en la tarde” (p. 281). “Martín echó una ojeada a la gran cocina y a la ventana y respiró el olor que llegaba desde fuera” (p. 281). “Llegó del jardín un olor a tierra reseca y, a ráfagas, el olor del lejano jazminero” (p. 284). “[…] se sentía un gran descanso al escucharla [a Frufrú] entre el olor de las enredaderas al atardecer” (p. 340). “Anita y Frufrú olían al mismo perfume […]. Era un perfume como a maderas orientales” (p. 346). “Su cuerpo [de Carlos] olía a la sal, a las hierbas duras y amargas […] y al sudor limpio” (355). “Frufrú olía a esencia de jazmín, una esencia que a Martín le parecía muy buena. Después se dio cuenta de que Frufrú se había hecho un peinado de fiesta mezclando jazmines en su pelo, y estos jazmines daban aquel olor” (p. 297). En resumen, son olores del exterior, de la naturaleza, de la vida al aire libre, de la libertad y del bienestar, con la sola excepción de las “flores pequeñas, amarillas y de olor amargo” que Anita lanza a la fosa del perro muerto (p. 197).

Por el contrario, hay una serie de olores vinculados al interior, al sufrimiento, a la destrucción, a la miseria y a la negatividad. “Un olor a raíces llenaba la casa como si fuera un viejo invernadero” (p. 224); “[…] olía vagamente a leche agria” (p. 280); “[…] un traje viejo arrugado, pero aún con el olor a los armarios de su abuela” (p. 280); “Un olor de aceite fuerte, sin refinar, salía por la ventana de la cocina envuelto en un humo grasiento” (p. 332); “[el cuarto] olía a sudor y a angustia” (p. 375); “[en el cine] un olor a desinfectante barato y a botas de soldado se metía en la nariz” (p. 345). Estos olores son sintomáticamente vinculados a tres personajes y sus respectivas ubicaciones: el del escondite del topo Damián (“en un rincón estaba un cubo con tapadera que olía a demonios”, p. 236; “la peste del agrio sudor de Damián”, p. 256; “todo estaba como empapado de un aliento a madriguera salvaje”, p. 256), el del desinfectante de la clínica de don Clemente (pp. 166, 168, 171, 174) y el obsesivo asco de Adela embarazada que le ocasiona el olor de su hijastro Martín (en toda la novela).

Abandono estos apuntes de perfumería laforetiana para referirme, antes de terminar, a uno de los ejemplos de la escritora viajera. Invitada por el Departamento de Estado de USA, Carmen Laforet arriba el 5 de octubre de 1965 al puerto de NY en el Guadalupe de la Transatlántica. No sabe inglés, pero no se arredra, citando a los conquistadores del siglo XVI al comentar: “Uno puede, simplemente, escribir lo que ve”. En Paralelo 35 (1967), largo y delicioso reportaje, la autora escribirá más de su país que de lo que está viendo. Así, cuando le informan -Laforet es una flâneuse incansable- que Washington es una ciudad peligrosa, escribe:

Recordé la ciudad donde yo vivo: Madrid. Una ciudad ruidosa, de tráfico desordenado, con gentes pequeñitas y de mal humor en general; una ciudad que parece tan peligrosa y donde prácticamente no hay crímenes. Donde una puede pasearse de madrugada con la misma tranquilidad que al mediodía (pp. 16-17).

Aparte de los comentarios explícitos, también se referirá a España comparándola o, lo más interesante, refiriéndose a su país in absentia, al elogiar determinadas costumbres democráticas o las bibliotecas e instituciones culturales y artísticas, dejando al lector la responsabilidad de comparar esa realidad americana con la que se vive en España: “El criterio es de absoluta libertad dentro de la categoría artística. Jamás se pone veto, por ideas, a una adquisición literaria. Allí se encuentra todo” (p. 24). En el departamento de español de la Biblioteca del Congreso puede escuchar grabaciones de escritores hispanos: “y allí pude oír los poemas inigualablemente recitados por su autor, Nicolás Guillén, y, entre ellos, sus poemas antiyanquis” (p. 24). No dejará de anotar que “la Universidad norteamericana me pareció algo tremendamente serio”. En una visita a una escuela para adultos negros se percata de que “aquel ambiente que, en su pobreza, en su arrogancia, en su esfuerzo, me resultaba extrañamente familiar” (p. 44). Al encontrarse con Sender le comentará:

Usted no se acostumbraría ahora a una vida tan áspera como es la de España para los escritores. Usted no se acostumbraría a sentirse perdido en las bibliotecas, a tener que buscar cualquier material de estudio como un guerrillero solitario entre libros. Tampoco se acostumbraría a nuestras envidias, enemistades, rencillas… (pp. 190-191).

Uno de los intereses que guiaron por USA a Laforet fue el contacto con los emigrados españoles, como los isleños de origen canario de Luisiana, los científicos catalanes de Huston o los pastores vascos de Idaho, pero también -y sobre todo- con los intelectuales del exilio, con quienes se reúne: Josep Carner, Ferrater Mora, Jorge Guillén, Diego Catalán, Montesinos… Y, entre estos, con quien trabará una amistad hasta su muerte (en 2003 se publicó un emocionante epistolario entre los dos), Ramón J. Sender, uno de los grandes novelistas españoles del siglo XX, con el que pasa unas horas “indescriptibles”. Su admiración por él lo explicita en esta anotación: “Aragón da tipos humanos fuertes, sencillos, claros, que a veces toman proporciones de un Goya, un Joaquín Costa, un Luis Buñuel, un Sender” (pp. 189-190). Con Sender -dice- “notaba algo como una emoción de personas de la misma familia que no se han visto durante años y de pronto se encuentran” (p. 189). El último apunte sobre él es:

El milagro de Sender es que sigue viviendo en español y sigue escribiendo en un español viviente siempre nuevo y renovado. La nostalgia no le ha secado. Al contrario. Es como si llevara a dondequiera que va, tierra española pegada a la suela de sus zapatos (p. 191).

Laforet siempre porta encima su duende (“Mis ojos veían luces, paisajes y gentes que me llamaban la atención”); la guía, ante esos raros encuentros, termina por confesarle: “Nunca he encontrado a personas tan extrañas como yendo con usted” (p. 163). A Laforet le interesa la guerra de Vietnam, la Liga de Mujeres Votantes (a la que prefiere ir y perderse la visita al departamento de Física de Berkley), las comunidades negras, los barrios chinos y cae fascinada en New Orleans ante el blues y la música negra. Pero cuando unos estudiantes universitarios le preguntan por la guerra civil española, prefiere no comentar y anota esta explicación: “el tema era muy complejo, muy trascendental y requeriría mucho tiempo” (p. 242).

Nota de El Cantarano: Este trabajo se publicó por partes en El Observador entre el 15/12/2021 y el 23/02/2022. Agradecemos a su autor, Miguel Moreta-Lara, que haya decidido reproducirlo íntegramente, por primera vez, ofreciendo así a nuestros lectores un estudio tan riguroso como original de la obra de Carmen Laforet en ocasión de su centenario.

Todas las ilustraciones han sido aportadas por Miguel Moreta-Lara.

1Las referencias están tomadas de las siguientes ediciones:

–Nada y La isla y los demonios, en Novelas, Planeta, Barcelona, 1966 [1957].

–La mujer nueva, Destino, Barcelona, 1956 [1955].

–Insolación, Planeta, Barcelona, 1972 [1963].

–Paralelo 35, Planeta, Barcelona, 1975 [1967].