Autora: Consuelo Jiménez de Cisneros.

Las recientes noticias sobre cuestiones educativas que nos han sobresaltado en medio de este caluroso agosto de 2021 no hacen más que poner sobre la mesa un tema fundamental para la vida y la felicidad del individuo y el progreso de la sociedad que no siempre se trata con el debido respeto.

Espero… que los profesores hagan el menor caso posible a los programas y se dediquen a enseñar a los alumnos lo que corresponda a pesar de los programas, como yo misma hice.

La docencia forma parte indispensable de mi vida, ha sido mi profesión -con una pluralidad de experiencias y destinos- e incluso está en mis genes. He tenido antepasados profesores por las dos ramas: un bisabuelo materno, Manuel Olave Martínez, cuyo Quijote anotado está entre mis bienes más preciados, que fue profesor de latín y de filosofía y fundó un colegio privado en Peñafiel, y mi abuelo paterno que fue catedrático de Historia Natural y director del Instituto Jorge Juan de Alicante, Daniel Jiménez de Cisneros y Hervás. De ahí mi interés por las cuestiones educativas, que me ha llevado a escribir este mini ensayo veraniego mezclando opiniones y recuerdos sin moderación y sin filtros.

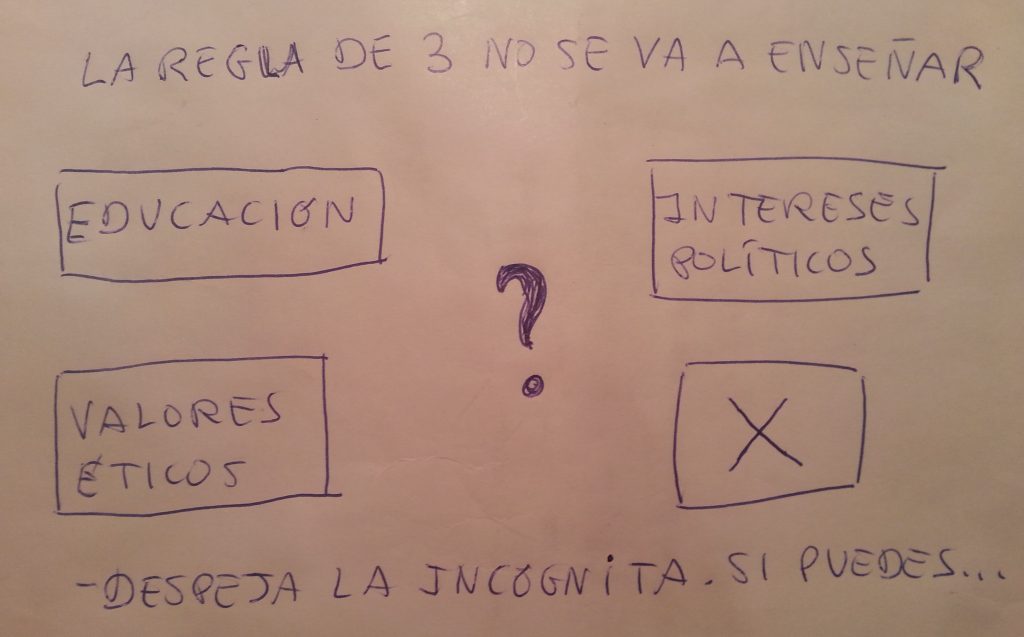

Empecemos por lo más llamativo: por los titulares de prensa. Es inverosímil que cuestiones tan fáciles de enseñar y de aprender como la regla de tres o los números romanos se pretendan sacar del currículo escolar. Evidentemente, los alumnos inteligentes aprenderán todo esto y más por sí mismos, de manera autodidacta, corrigiendo así lo que no se les da. No se puede por menos que pensar que haya una manipulación, sea por malicia o por ignorancia. La «mala educación» nos ha destrozado como país, promoviendo el rancio «nazionalismo» y una igualdad a la baja, entre otras consecuencias.

La enseñanza ha sido invadida por una «burrocracia» exasperante, extenuante, kafkiana. Una anécdota al respecto. Hace ya años, yendo de promoción de mis libros de lectura con Edelvives, recalé en cierto colegio de Murcia donde habían hecho una espectacular puesta en escena en torno al Quijote. Ahí había mucho y acertado trabajo, con implicación de maestras y alumnado. Hablé con la maestra responsable y le pregunté si había presentado aquel proyecto a alguno de los premios que la Administración educativa se digna convocar en ocasión de alguna efemérides. Esta fue su respuesta: «Lo miré… pero era tanta la burocracia que exigía la participación, que pensé que si me dedicaba a eso, no tendría tiempo de preparar la actividad… Así que decidí que no me compensaba presentarme» (Histórico).

Junto con la inflación burocrática, la pérdida de las buenas maneras en el trato es otro caballo de batalla de la enseñanza actual. Hay que ver cómo ha evolucionado -para mal- el trato entre profesores, padres, alumnos y personal, aun haciendo constar que las personas bien educadas siguen existiendo hasta hoy en día. Una falta de respeto épica es lo que predomina desde hace años, y temo que va a peor. Un par de recuerdos personales demostrarán cómo han cambiado las cosas. En 1981, el año de mi primer destino en el IES Padre Eduardo Vitoria de Alcoy, un conserje me abría la puerta al final de la clase (previo suave toque) para advertirme: «Doña Consuelo, la hora». El «usted» era el trato habitual entre profesores y alumnos, y el delegado del curso al que acompañaría en su viaje escolar me preguntó si en dicho viaje podrían tutearme. Yo misma, por la diferencia de edad (tenía 24 años), no me atrevía a tutear a un catedrático de edad provecta (Don Rogelio) que me repetía: «Pero háblame de tú, que somos colegas». O tempora, o mores. Menos de diez años después, tras mi destino de seis años en Holanda, en un instituto alicantino de cuyo nombre no quiero acordarme, sí recuerdo a un conserje que, en mi primer día, me miró de arriba abajo y me dijo: «oyes (sic), entonces tú eres la nueva de lengua…» Por fortuna, cuando me destinaron a Luxemburgo a finales de los noventa, pude comprobar que la cultura francesa seguía imponiendo el trato de «madame» y «monsieur» para los profesores entre los alumnos adolescentes y todo el personal de la escuela, y ese tratamiento no lo apeaba nadie. Posteriormente, durante mi estancia en Marruecos, tuve la misma experiencia, herencia de la cultura francesa, con mis estudiantes de licenciatura y doctorado. Raro sería en España llamar hoy «señor» y «señora» a los profesores, un tratamiento que nos remonta a los comienzos del siglo XX. Sin embargo, es un evidente síntoma de respeto.

Pasando a otro territorio, el de las programaciones y los contenidos, hay que recordar con pesar que la LOGSE, de cuya buena voluntad no dudo -pero ya se dice que de buenas voluntades está empedrado el infierno- abrió la veda de pretender actualizar la enseñanza con métodos erróneos e ineficaces y contenidos excesivamente localistas. No voy a ocultar que mi solicitud de destino fuera de España en los años noventa se motivó por la observación de que mi hijo mayor (entonces de diez años) se sabía mejor el curso del Vinalopó que el del Ebro, porque así lo exigían los programas del momento, y lo digo con todo el cariño hacia la comarca del Vinalopó, al que con los años me sentiría especialmente ligada. Pero una cosa no quita la otra, y cuando vi la deriva de la educación LOGSE, fue cuando decidí sacar a mis hijos de España para proporcionarles otra educación de mayor calidad, no tan provinciana, más universal.

Y hablando de educaciones localistas y adaptadas al medio, siempre recordaré que tuve la fortuna, en mi juventud, de escuchar a los más grandes lingüistas. Y guardo con especial emoción la clase magistral de Eugenio Coseriu explicando que, si a un negro de un barrio de Nueva York se le enseña en el inglés que usa, nunca saldrá de su entorno ni tendrá posibilidades académicas y profesionales, mientras que si se le enseña en el inglés normativo, podrá llegar a donde quiera o pueda. Una reflexión que valdría la pena aplicar. Además, conocer el registro culto no significa perder el familiar; recuerdo el caso de un profesor murciano que, automáticamente, cambiaba de registro según estuviera en una situación académica o informal. Eso es lo enriquecedor: controlar los diferentes registros. O como yo decía a los alumnos: no vas a hacer deporte en traje de noche ni vas a una boda en chándal. Igual que hay que saber qué ropa ponerse, también hay que saber cómo expresarse en cada situación.

En resumen: respetar a un alumno no es hablarle como se habla en su casa o en su barrio, sino enseñarle el registro más elevado posible para darle las mejores opciones. Hay que enseñar a los alumnos con la mayor altura de miras: en eso consiste la grandeza de la enseñanza, en buscar la igualdad por la excelencia, tratándoles como si fueran todos ellos hijos de príncipes. Sin olvidar que registro alto no significa cursi, ni anticuado, ni retórico, ni complicado. Significa corrección, eficacia comunicativa, incluso elegancia verbal. Y por supuesto, sencillez, claridad. «La claridad es la cortesía del filósofo», como dijo Ortega.

Volviendo a los métodos ineficaces que antes citaba, recuerdo aquel curso en que yo participé como profesora en lo que entonces se llamaba enseñanza experimental (previa a la implantación de la LOGSE). Recuerdo a aquel Director del instituto innombrable que cantaba las excelencia de la enseñanza reformada, pero llevaba a su prole al clásico instituto de toda la vida donde aún había catedráticos «pata negra», como entonces se decía, y donde no se hacía ninguna experimentación fuera de los laboratorios de física, química y ciencias naturales. Pues bien, en aquel programa en el que no se podía explicar al modo tradicional, porque el alumno debía deducir por sí mismo los contenidos, yo un día me rebelé. Aquellos pobres alumnos de segundo de bachillerato tenían una selectividad (aunque aligerada, porque era público y notorio que sabrían menos contenidos que los otros alumnos del bachillerato no experimental). Así que decidí cortar las estúpidas actividades que me imponían en papel ciclostilado y empecé a explicar gramática de la manera más elemental: con una tiza y unos cuantos ejemplos en la pizarra que luego practicábamos. Los alumnos estaban fascinados. La gramática, como las matemáticas, como cualquier materia, por árida que parezca, resulta atractiva cuando se explica bien y con entusiasmo. Mi atrevimiento tuvo eco y me produjo la enemistad íntima de cierto colega, ya que un pequeño grupo de alumnos de dicho colega me pidió permiso para asistir de oyentes a mis lecciones cuando se enteraron de que ¡en mi clase se explicaba gramática!, y yo, tras consultar con el Director, que me dijo que hiciera lo que quisiera, les autoricé… Escribe mi abuelo profesor: «cuando un alumno quiere aprender, no hay mayor satisfacción que enseñar». He tenido la fortuna de vivir esa experiencia, una de las mejores de mi vida.

Y ahora que me he jubilado contaré la verdad: a mí me han importado muy poco los programas y los he tenido más como un marco orientativo que como algo que había que seguir al pie de la letra. Con la excepción de los cursos preparatorios que exigían unos conocimientos concretos para acceder a pruebas como la Selectividad española o el Bac en las escuelas europeas. Por lo demás, yo entendía que tenía que enseñar mi materia adaptada a cada nivel según las características del grupo, y que mi principal objetivo era comunicativo (aunque antaño no lo definiera así ni de ninguna manera). He tenido la suerte de trabajar durante muchos años con gran independencia debido a la peculiaridad de mis destinos docentes (en el extranjero, en clases de nocturno…). Esto ha hecho mi labor más fácil y gratificante.

La libertad a la hora de organizar mis programas me llevó a diseñar distintas actividades y formas de dar las clases (hacer lo mismo todo el tiempo me parece aburrido). Y durante un par de cursos de Nocturno me propuse introducir el teatro como hilo conductor de mis clases, haciendo que los alumnos, por equipos, confeccionaran un cuaderno de puesta en escena con todo lo que aquello implicaba. No podía imaginar que poco tiempo después, una exalumna me enviaría una invitación para una actuación suya en el Teatro Principal de Alicante con la observación de que, gracias a aquellas clases, había descubierto su vocación. Esto es lo más hermoso de la enseñanza: abrir caminos a los estudiantes, caminos que cada uno transitará a su modo.

Y vuelvo a lo actual y candente. La educación sexual no puede ser una asignatura. Es un tema de ciencias naturales (fisiología, reproducción, etc.) y de ética (respetar al diferente, evitar la homofobia por ejemplo). La educación ambiental y social son ámbitos trasversales que nunca se deberían convertir en materias. La perspectiva de género ya la aplica el profesor en clase: en literatura, hablando de escritoras y no solo de escritores; en matemáticas, hablando de mujeres matemáticas y no solo de varones matemáticos. Es así de sencillo. En cuanto a las habilidades socioemocionales, en una sociedad corroída por la competitividad, el consumo, la satisfacción inmediata, la falta de resistencia a la frustración, la imperiosa exigencia de éxito, las pobres perspectivas laborales, la degradación ambiental y moral… ¿de qué habilidades estamos hablando? Sí, hay que enseñar a los niños y jóvenes a respetarse, eso se ha hecho siempre en los colegios, en los hogares y hasta en las calles. Hay que permitir y aceptar que en la vida hay sufrimiento y pérdida, y que no siempre se necesita un sicólogo, que un sicólogo tendría que ser para casos puntuales que sobrepasen lo aceptado como normal y entren en lo patológico, que llorar una pérdida o un desamor no es patológico.

El desprestigio de la memoria, una de las tres potencias del alma según Aristóteles («memoria, entendimiento y voluntad») resulta penosísimo para quienes disfrutamos tanto con esa cualidad que nos permite recitar versos, cantar canciones con sus letras, revivir recuerdos y conversaciones, enumerar los mares del Mediterráneo que aprendimos una aburrida tarde infantil («Tirreno, Adriático, Jónico, Egeo…») o las estaciones de tren de Alicante a Gijón (lugar natal de mi abuela) que recitaba mi padre al derecho y al revés. ¿Por qué ese odio a la memoria como instrumento de aprendizaje? Facultad insustituible: si no hay memoria, tiene que haber apuntes que consultar constantemente para recordar cómo se hacen las cosas. Los hábitos no se improvisan.

Lo de saber que hay un año en el que no se repite curso es un tremendo error. En ese año los alumnos se relajarán: cuanto menos se exige, menos se recibe. Eso es un axioma. Sobre todo en esas edades en que uno todavía no es consciente de que la educación definitiva es la autodidacta, y que hay que formarse en el campo de interés de cada cual más allá de lo que los programas proponen. En cuanto al sentido socioemocional de las matemáticas, no entiendo que no se aplique igualmente a la historia, a la literatura, a las ciencias naturales y a todas las demás materias, ya que todas deberían tener un sentido socioemocional, de eso no hay duda. Y lo tienen: porque el profesor que transmite, explique lo que explique, es capaz de transmitir valores positivos independientemente de su materia.

El trabajo en equipo debería ser una parte -como ya lo era- y no la totalidad. El trabajo individual es indispensable. En la vida real, en los ámbitos académicos superiores y en el mundo laboral no solo se trabaja en equipo, sino también de forma individualizada. Y tan importante es el trabajo en equipo como el individual. Pero claro, la enseñanza individualizada permite observar a los alumnos que destacan y eso no interesa. Lo que interesa, por lo visto, es promover una mediocridad absoluta, igualar por abajo, que se diluya el trabajo individual en el seno del equipo, que no haya personas, sino equipos. Todo el mundo sabe que en los equipos siempre hay líderes que trabajan más que el resto y parásitos que no trabajan absolutamente nada. Pero para esta sociedad distópica en la que ya vivimos, donde la atención a las personas se obtiene como máximo por vía telefónica y donde las máquinas sustituyen cada vez más la presencia humana, ¿qué falta hacen individuos? Mejor rebaños.

Produce pasmo leer el llamado «Perfil de salida» para los niños: en él se pretende crear un ciudadano impecable y feliz. Pues qué bien. Eso ya se hacía desde la época de mi abuelo, resulta de una redundancia que roza el ridículo y sobre todo implica una responsabilidad para el profesorado a todas luces excesiva. ¿Estamos hablando de dar clase o de hacer talleres de educación emocional de esos tan de moda?: «…que el alumno alcance su desarrollo personal, resuelva de manera ética, crítica y sostenible situaciones y problemas en los distintos ámbitos de la vida, busque y aproveche oportunidades de mejora, desarrolle su socialización, continúe su itinerario formativo y participe activamente en la sociedad».

Soy consciente de ser la voz que clama en el desierto. Sin embargo, cuando era una veinteañera con solo dos cursos de experiencia docente tras aprobar la oposición, el Ministerio de Educación me convocó a unas reuniones en Madrid para debatir sobre la enseñanza. Corría el año 1981. Quiero decir con esto que la preocupación por reformar la enseñanza ha sido una constante desde que comenzó la democracia, y no voy a hacer aquí una historia de los vaivenes recorridos en ese largo, tortuoso y no siempre acertado camino hacia una educación coincidente con los cambiantes valores sociales, que por lo visto es lo que prima. Ocho leyes educativas en cuarenta años, y al parecer ninguna satisfactoria, son todo un récord. Y en ese historial me detengo en la página más negra. Que se haya eliminado el castellano como lengua vehicular de la enseñanza en España (en 2020) es un terrible síntoma del deterioro al que se ha llegado con la cesión de competencias educativas a las comunidades autónomas y con la politización de cuestiones que deberían estar al margen de las ambiciones políticas y partidistas. Ningún país del mundo niega a sus ciudadanos el derecho a estudiar en su propia lengua. Es una aberración para la que no hay atenuantes. Eso no quita que esté a favor de las otras lenguas de España, las cuales conozco y amo. Pero el español debería ser la única lengua vehicular de la enseñanza en todo el territorio español, si aspiramos a una verdadera igualdad democrática y a un refuerzo, tan necesario, de nuestra identidad como país. Ya no entro en la manipulación de contenidos históricos y culturales que tanto daño ha hecho provocando la desunión y el acomplejamiento de los españoles.

¿Qué enseñaría yo hoy de mi materia a los niños y jóvenes? Hablo por hablar, pues ya no sé si existen las asignaturas o si están diluidas y globalizadas en eso que llaman «ámbitos» y «proyectos». Que es algo que siempre hemos hecho dentro de nuestras materias. Es que no están inventado nada, doy fe de ello. En los 80 ya practicábamos la interdisciplinariedad, relacionando el arte con la literatura, el Cristo de Velázquez con el poema de Unamuno. Lo de trabajar por proyectos ya se proponía en los trabajos en equipo, donde, por dar un ejemplo, yo ponía a los alumnos de 1º de BUP a confeccionar periódicos por grupos (y luego los corregía en mi casa durante las vacaciones de Navidad. Para que luego se hable de las muchas vacaciones que gozan los docentes… Serán los que no trabajan ni se forman). En cuanto a la realidad local, natural, social, cultural… ya se trataba en las salidas y excursiones.

Pero intentaré responder mi pregunta. ¿Qué enseñaría yo ahora mismo, si tuviera que volver a la enseñanza? Pues en lengua, lo que les he enseñado siempre. Gramática, pero no las exquisiteces de la generativa ni aquella en que se llama «tema» y «rema» al sujeto y predicado. La gramática básica de las categorías gramaticales que nos permite distinguir un sustantivo de un adjetivo; la sintaxis que tanto organiza la mente, porque no es lo mismo un sujeto agente que un sujeto paciente u otro elíptico. Y por supuesto, a hablar bien (todos mis alumnos, de todos los cursos, estaban obligados a hacer una exposición oral en clase acorde con su nivel), a leer bien en voz alta y en silencio (que no es lo mismo) y a leer entendiendo y sabiendo resumir lo leído. A escribir bien (a pesar de la RAE que parece no preocuparse ya de los acentos). Y escribir bien no significa hacer talleres literarios en clase ni pretender que todos los niños compongan poemas, solo algunos serán capaces de hacerlo. A mis alumnos les pedía siempre, además de la exposición oral, trabajos escritos sobre temas diversos de su elección. Escribir bien es poner por escrito lo que se pretende comunicar de manera clara y correcta. Qué obviedad, dirá el lector. Pues no siempre es fácil de conseguir, puedo asegurarlo. Entre el estilo telegráfico y el retórico, «llaneza, muchacho, que toda afectación es mala», recomienda Cervantes.

Y en literatura, lo fundamental es dar a conocer algunas de nuestras mejores páginas en esas antologías que son como aperitivos para el gran banquete lector que solo en el futuro llevarán a cabo los verdaderamente aficionados. Pues ¿cómo no asomarles al tesoro de nuestras letras? ¿Cómo pasar por alto las primeras líneas del primer poema conservado en castellano, que es el llanto de un hombre que deja su tierra y a los suyos, o la belleza inefable de una lira de San Juan de la Cruz, o el dramatismo de un Fuenteovejuna, o la fantasía lírico filosófica de Calderón? Y las prosas tan humanas, tan juiciosas, del siglo XVIII, y las locuras románticas del siglo XIX, y el realismo de las novelas de Galdós y sus contemporáneos, que tanto enseñan sobre la vida y la sociedad, y la crítica desolada del 98, y el vanguardismo del 27, y la poesía y la novela del siglo XX de antes y de después de la guerra civil, que recogen la historia de España mejor que muchos libros de Historia. ¿Cómo no abrirles las puertas, aunque solo sea para miren por una rendija, a esas producciones del espíritu humano que siguen conmoviéndonos? De todo esto, no sé lo que aparece en los nuevos programas.

Acabaré con una anécdota de cómo leer en clase el Quijote. Una joven (con carrera universitaria) me decía hace poco que ella se lo había leído entero. Estaba totalmente convencida, pero en cuanto le mencioné determinados episodios, cayó en la cuenta de que solo había leído una adaptación. En los años ochenta me topé con una pretensión desmesurada del programa de aquel entonces -tampoco todo era perfecto en el pasado-: leer íntegramente el Quijote. Era algo que yo no podía plantear a mis alumnos (trabajadores adultos de nocturno) y una vez más (lo haría más veces) adapté el programa a la realidad y las posibilidades del aula, algo por lo que quizá hoy en día sería denunciada, pero en aquella época yo era coordinadora de un aula de INBAD (Bachillerato a distancia) y no debía obedecer instrucciones didácticas de nadie, que es lo peor que le puede suceder a un buen profesor. Así que preparé la lectura guiada de unos capítulos escogidos que había que leerse, porque luego les propondría un test imposible de responder si no se los habían leído… Y se los leían. Y les gustaba. Y ellos al menos sabían lo que se había leído del Quijote. No estoy en contra de las adaptaciones (yo misma soy autora de un Quijote adaptado) pero sí de no completar la lectura de una adaptación con fragmentos de la obra original (yo los introduje en mi adaptación).

En conclusión, esto es a lo que me he dedicado. Ahora supongo que, con los nuevos programas, ya no podría hacerlo. Tampoco podría irme de viaje cultural con los estudiantes, descubriendo con ellos parajes maravillosos y lugares increíbles, desde las húmedas llanuras de Doña Ana a la recién estrenada Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, desde mi querida Terra Mítica a los acantilados del Cap de Cavalleria de Menorca, su arqueología y su castillo de la Mola. Ni podría ir con ellos a las bibliotecas, descubriéndoles lo cerca que están de sus casa y de sus centros escolares y animándoles a sacarse las tarjetas de lector. Ay aquel alumno que me corrigió -con respeto- cuando les dije: «En este pueblo seguro que hay una biblioteca…» Y me replicó: «Pueblo no, ciudad» (era Alcoy). Tampoco podría llevarlo a museos como tantas veces he hecho. No olvidaré a aquella alumna adulta en Holanda que me dijo: «Nunca había entrado a un museo hasta que tú nos llevaste, ahora ya los visitaré por mi cuenta». Esas hermosas anécdotas hoy en día no podrían producirse. La burocracia y los riesgos que todo eso implica desanimarían a cualquiera. El mundo ha cambiado (para peor), es mucho más hostil y peligroso. Y todo, hasta hacer una cita para una visita, resulta mucho más complicado.

Por suerte, por encima del peor programa está la pericia del mejor profesor. Espero, en fin, que los profesores hagan el menor caso posible a los programas y se dediquen a enseñar a los alumnos lo que corresponda a pesar de los programas, como yo misma hice. Deseo paciencia y energía para los docentes vocacionales, que en los tiempos que corren me parecen héroes: unos héroes necesarios e imprescindibles, que merecen respeto y consideración, y una normativa que les ponga a salvo de contingencias. Esta sería mi última propuesta.

Consuelo Jiménez de Cisneros es Catedrática de Lengua y Literatura Española. Especialista en español lengua extranjera, ha trabajado en diferentes programas educativos y culturales: Aulas de Tercera Edad, Institutos de Bachillerato, Universidades, Liceos españoles, Aulas de Lengua y Cultura española, Escuelas Europeas. Ha sido asesora docente en el Servicio Territorial de Educación de Alicante y en la Consejería de Educación de la Embajada de España en Marruecos. Ha publicado numerosos libros, artículos y propuestas didácticas. Ha participado en congresos, grupos de trabajo y encuentros de carácter didáctico en España y en el extranjero.